初见何玉春的画作,鼻尖似乎能嗅到墨香里混着的荷风清气,耳畔隐约听见竹影摇曳的沙沙声响。她的工笔牡丹,花瓣上的露珠仿佛能折射出晨光的七色,指尖轻触似有湿润之感;她的写意秋菊,墨色的浓淡间藏着西风的轨迹,仿佛能看见花蕊在凉露中微微颤动。她以画家的敏锐捕捉自然的呼吸,又以诗人的浪漫重构艺术的维度,让观者在视觉、嗅觉、听觉的通感中,坠入一场关于东方美学的深梦。

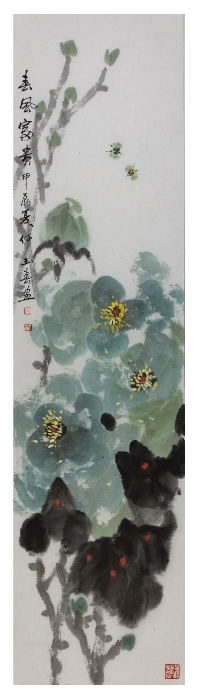

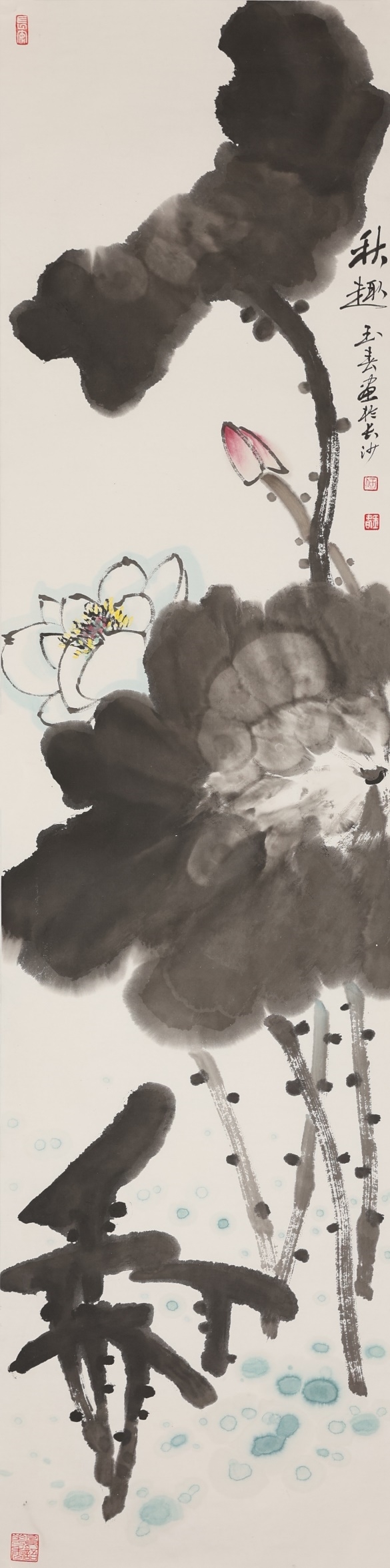

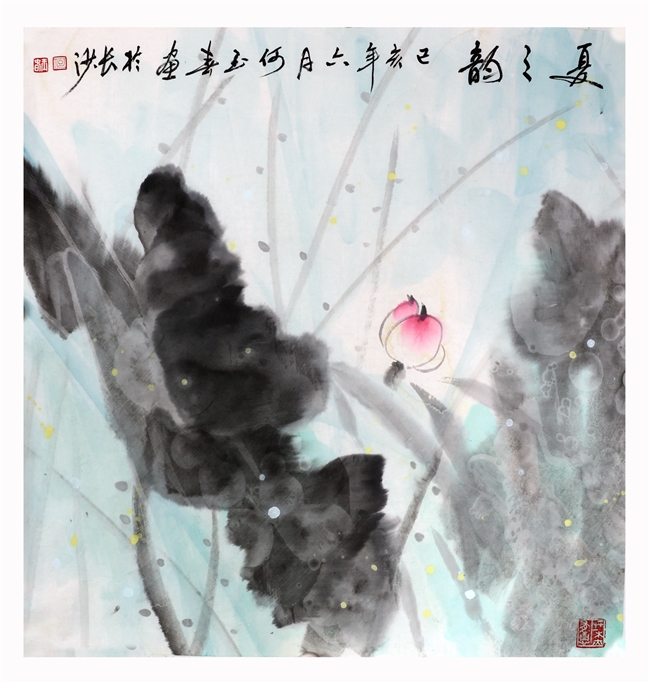

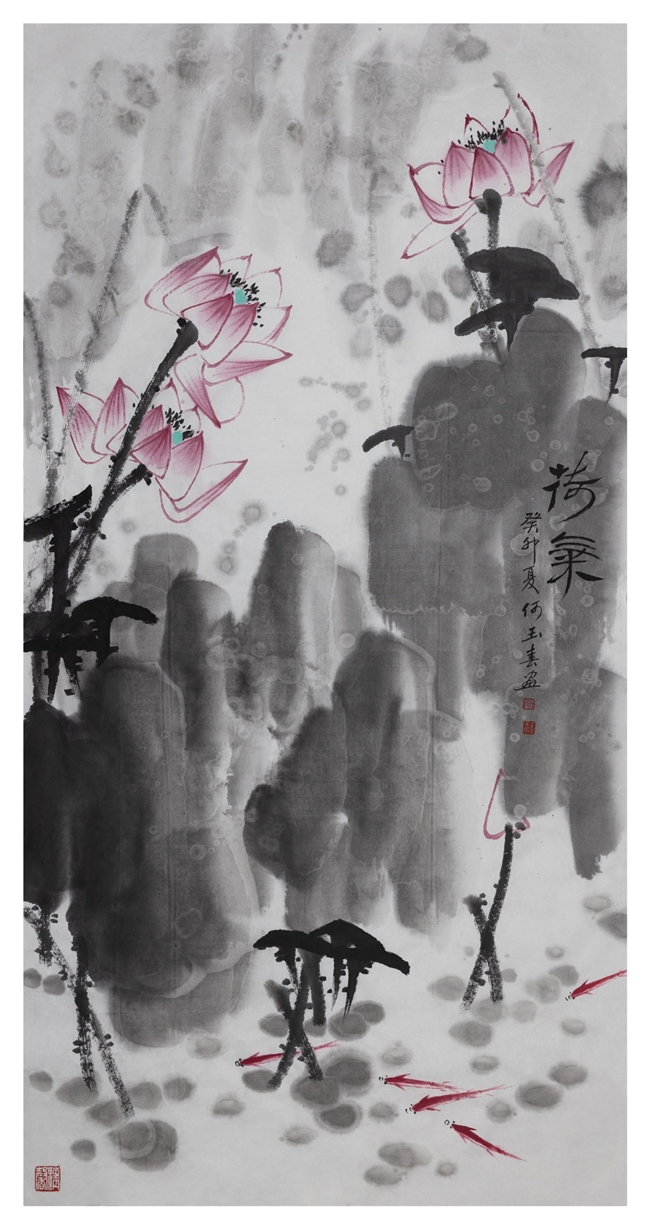

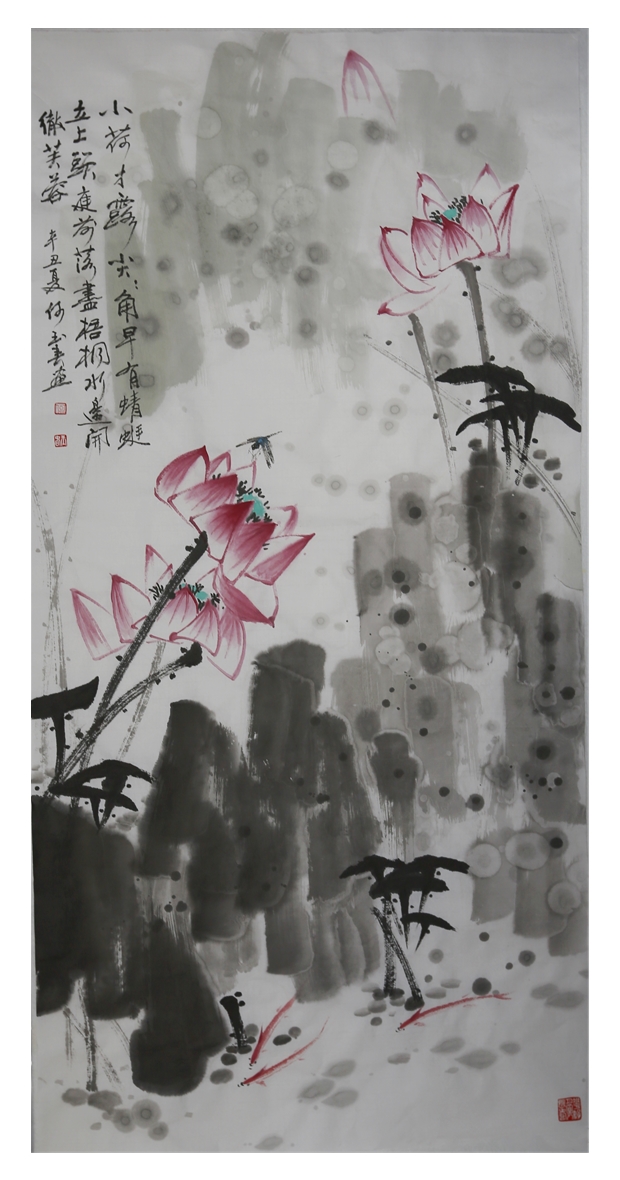

何玉春画荷,常循《宣和画谱》"精而造疏,简而意足" 的古训。盛夏荷塘间,她以郭熙 "三远法" 观物 —— 泼墨荷叶如 "平远" 铺陈,勾勒荷花似 "高远" 耸立,水中倒影则暗合 "深远" 的虚实之道。其笔下荷景摒弃了文人画的符号化隐喻,却深契谢赫 "气韵生动" 的六法精髓:浓墨积染的莲蓬如青铜器铭文,以 "折钗股" 笔法皴擦出岁月痕迹;淡墨晕染的花瓣边缘若宋瓷开片,没骨技法中透着《考工记》"青与白相次" 的色彩秩序。在《露洗秋荷》中,她以徐渭 "墨分五色" 之法写叶,焦墨勾筋如古琴断纹,细笔丝瓣似吴绫织纹。荷茎以篆书 "屋漏痕" 笔法写就,中段微颤如《笔阵图》中 "万岁枯藤" 的意象 —— 这并非机械的垂直,而是风动时生命的韧性。周敦颐 "出淤泥而不染" 的哲学,在此化作可触的水墨肌理:半卷的荷叶藏着《诗经》"彼泽之陂" 的幽思,未绽的花苞裹着《楚辞》"纫秋兰以为佩" 的清芬。她追求即兴创作时,遵循《道德经》"道生一" 的生发逻辑,让花叶在宣纸上自然呼应,恰如沈括《梦溪笔谈》所言 "书画之妙,当以神会,难可以形器求也"。

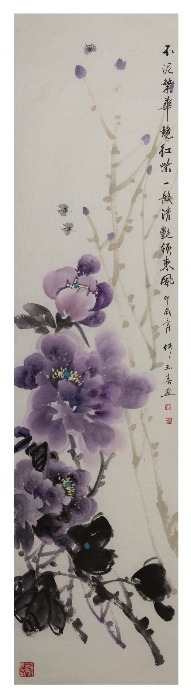

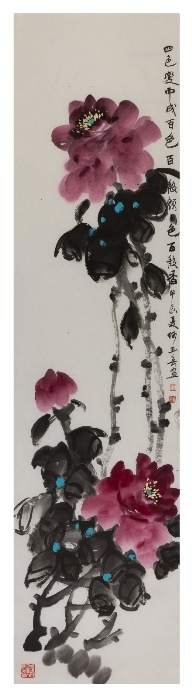

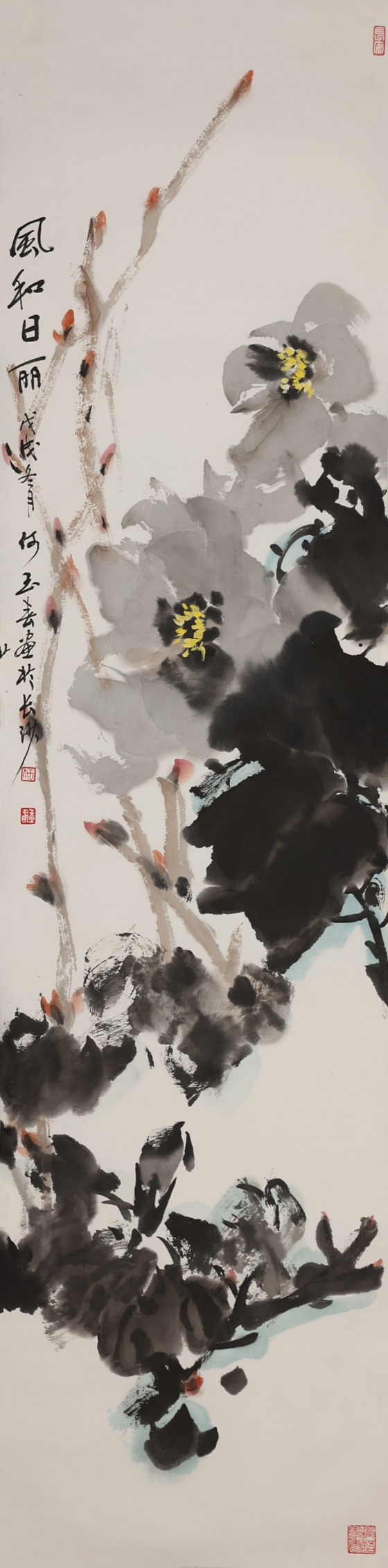

她的牡丹画作,是对恽寿平 "以没骨淹润,开前人所未到" 的当代诠释。突破传统丹青花鸟的设色窠臼,石青、酞紫的运用暗合《髹饰录》"色不过五,五色之变" 的色谱法则。《紫霞映日》中,花瓣边缘以胭脂勾线,内瓣调和花青与钛白,形成如宋代缂丝 "通经断纬" 的色彩过渡,这种 "以墨醒色" 的技法,恰是徐渭 "不求形似求生韵" 的现代演绎。细节处理中藏着《营造法式》的严谨:每片花瓣的缺角依花苞生长弧度而定,花蕊 "立粉法" 需合《山家清供》"碾破琼瑶" 的质感。构图上常取郑板桥 "删繁就简" 之法,让牡丹与墨竹形成 "主客相得" 的空间关系 —— 如《国色清芬》中,右侧墨竹的飞白与左侧牡丹的饱和色构成张力,恰似《周易》"一阴一阳之谓道" 的视觉显影。这种将园林 "借景" 理念移入画面的手法,暗合笪重光《画筌》"虚实相生,无画处皆成妙境" 的构图要义。

在何玉春的艺术中,荷的坦荡与牡丹的炽烈同具禅机。画残荷时,枯笔皴擦如金农 "漆书" 的稚拙,却以虚笔收束,暗合弘一法师 "绚烂之极归于平淡" 的顿悟;绘牡丹时,饱和色域中必留一道 "飞白",如黄公望《富春山居图》的留白,为视觉开辟呼吸通道。这种创作理念,恰如方闻所言:"传统不是复刻,而是让古老笔墨在当代语境中获得新的频率。"

当数字图像以像素狂欢冲击视觉认知,她的画作仍恪守 "迁想妙得" 的东方内核。荷茎是《韩熙载夜宴图》的线条韵律,牡丹的晕染是敦煌壁画中的色彩密码,而画面中那道刻意留出的空白,则是留给观者与传统对话的精神渡口 —— 正如董其昌在《画禅室随笔》中所悟:"画之道,所谓宇宙在乎手者,眼前无非生机。" 这份生机,正是何玉春以笔墨为舟,载向当代的东方美学精魂:不溺于传统程式,亦不迷于形式革新,只在草木枯荣间,让笔墨成为照见生命本真的镜子。